松島屋ないまぜ帖

2023年03月

2023.03.21

勘解由つながり

昨日、京都の御所西

勘解由小路町の話を

このブログに書かせていただきましたところ

不思議なご縁が繋がりました。

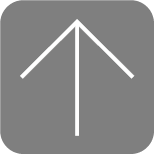

老舗の香木店サンの匂袋が

偶然、手元にまいりまして

それが勘解由小路町だったのです。

トルコ・シリア大地震の支援商品で

トルコの国花

チューリップの柄が入っています。

チューリップは

トルコ・シリアの位置する

アナトリア地方が

原産の花だそうです。

この匂袋

売上げの一部が

日本赤十字社を通じて

寄付されます。

2023.03.20

八剣勘解由

今月の国立劇場『一條大蔵譚』で

亀蔵は

八剣勘解由(やつるぎかげゆ)役を

勤めさせていただいてます。

スタッフ全員が勉強不足で

苗字が“八剣”

下の名前が“勘解由”かと

思い込んでおりましたところ

勘解由は個人の名前ではなく

役職名でした。

平安京にあった

地方の行政を監視する官庁が

“勘解由使(かげゆし)”で

今だと総務省行政評価局、

霞ヶ関のお役人といったところです。

官庁があった場所は

京都御所の下立売御門の西側↓

その官庁の通りの名前が

勘解由小路だったのですが

今はかろうじて町名に

勘解由小路が残っています↓

呼び方も

「かげゆこうじ」から

いつしか

「かでのこうじ」へ。

監視の対象は

地方行政から

やがて内官へと

変わっていったので

今月の芝居の役柄になったのですね。

“勘解由”と言う役名

『伽羅先代萩』や

『元禄忠臣蔵』にも出てきます。

歌舞伎では

腹黒い役柄が多いようです。

国立劇場『一條大蔵譚』は

今月27日まで。

2023.03.19

ミュージックの日

今日は3月19日で

3(ミュー)

19(ジック)の日。

さあ亀蔵レコードコレクションの

出番だ♪

数日前に書いた

サン=テグジュペリ繋がりで

此方を紹介↓

菊池桃子サン『卒業』

♪

誕生日にサンテグジュペリ

ふいに贈ってくれた

一行おきに好きだよと

青いペンで書いてた

♪

秋元康先生の歌詞

今だったら

ドン引きされそうだけど苦笑。

資生堂のCMソング。

今でも卒業生向けの

化粧教室とかって

やっているのかな。

クラスの女子が

急にオトナっぽくなる

眩しい季節。

2023.03.18

桜開花発表@京都

昨日、京都では

近畿地方一番乗りで

桜の開花が発表されました。

平年より9日早いそうです。

二条城にある標準木の

ソメイヨシノに6輪

花が咲いたことによる

開花宣言ですが、

京都御苑の北側

近衛邸跡の枝垂桜は

ちょうど見頃を迎えています↓

近衛邸跡無料休憩所には

カフェが併設されていて

ひと休みしながら

桜を見ることも。

抹茶セットの

季節のお菓子は

何が出てくるか

楽しみの一つ。

この日は『花筏』でした↓

見てヨシ

食べてヨシ

桜を愛でる日本の文化って

アメイジングです。

2023.03.17

平成中村座チケット情報

昨日、大阪で中村屋サンによる

記者会見が行われました。

その中で姫路城平成中村座の

チケット情報が出ましたので

共有させていただきます。

3月4日から一般販売が始まり

3月6日に全席完売しました。

本当にありがとうございました。

但し、当日券(立ち見)

販売ございます。

諦めないでください。

公演期間は

5月3日から5月27日まで。

それに先立って

『お練り』も予定されています。

詳細は決まり次第

インフォメーションまたは

ブログでお知らせいたします。

姫路城が世界遺産に登録されて

30年を記念しての公演です。

ご期待ください。

2023.03.16

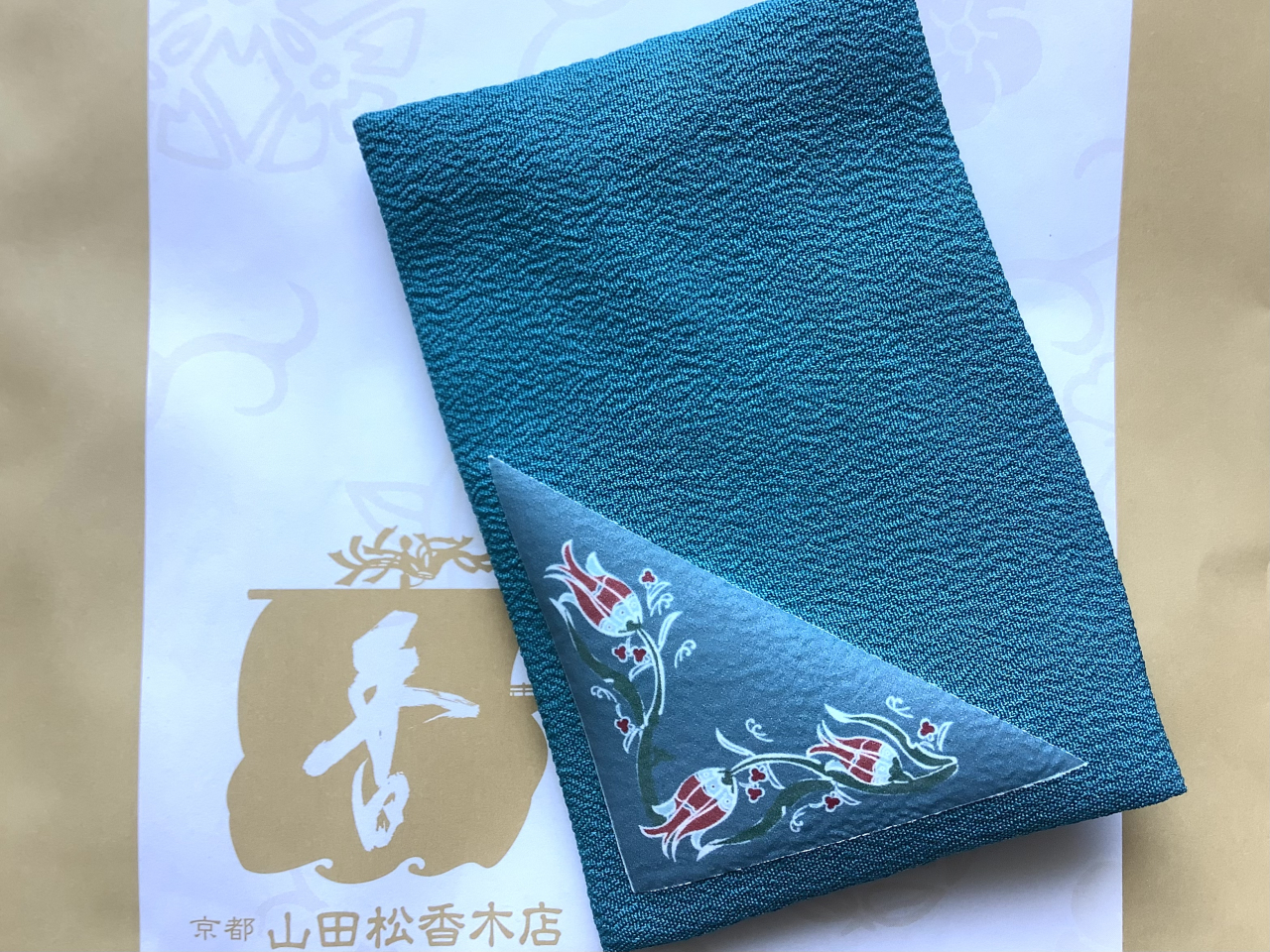

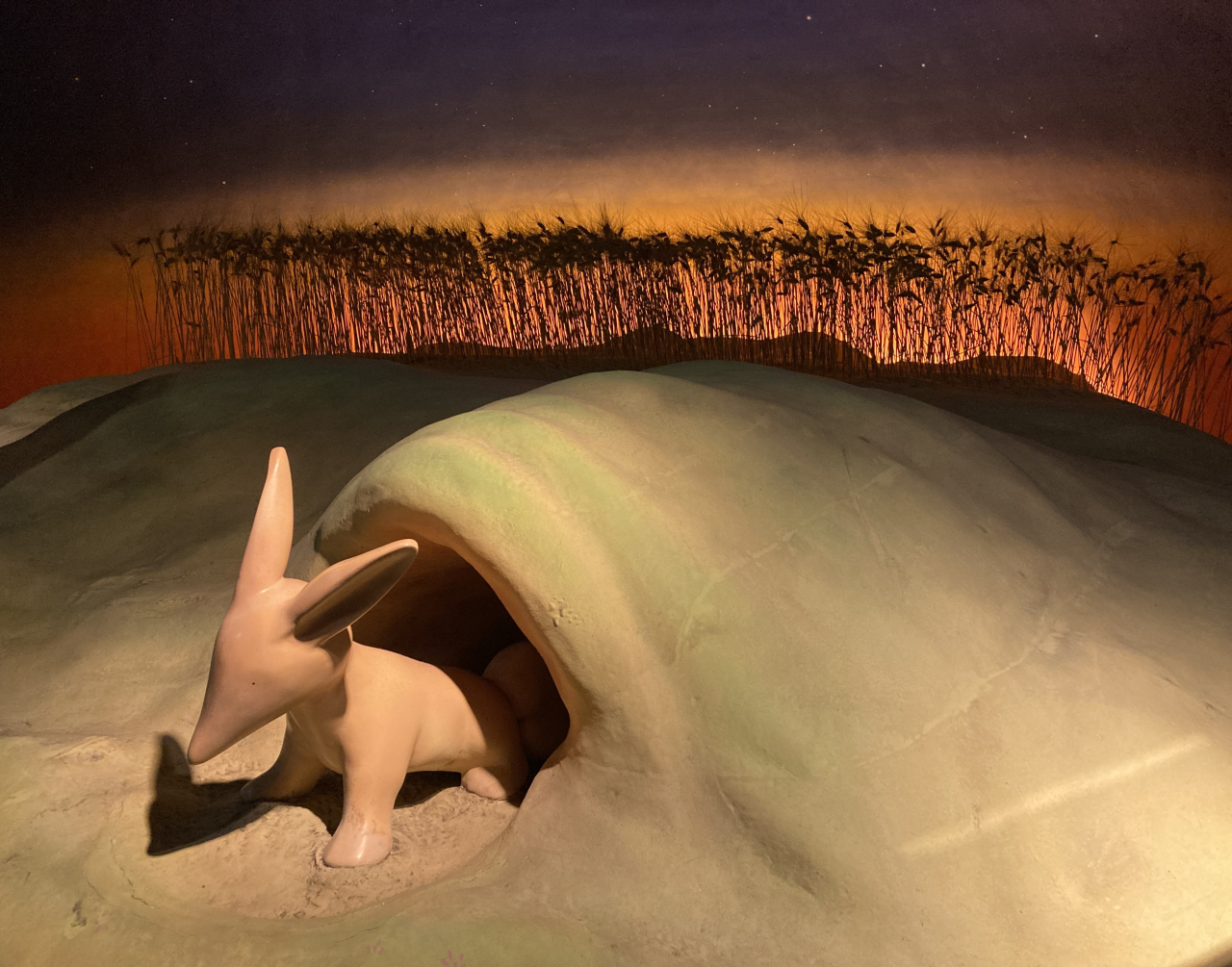

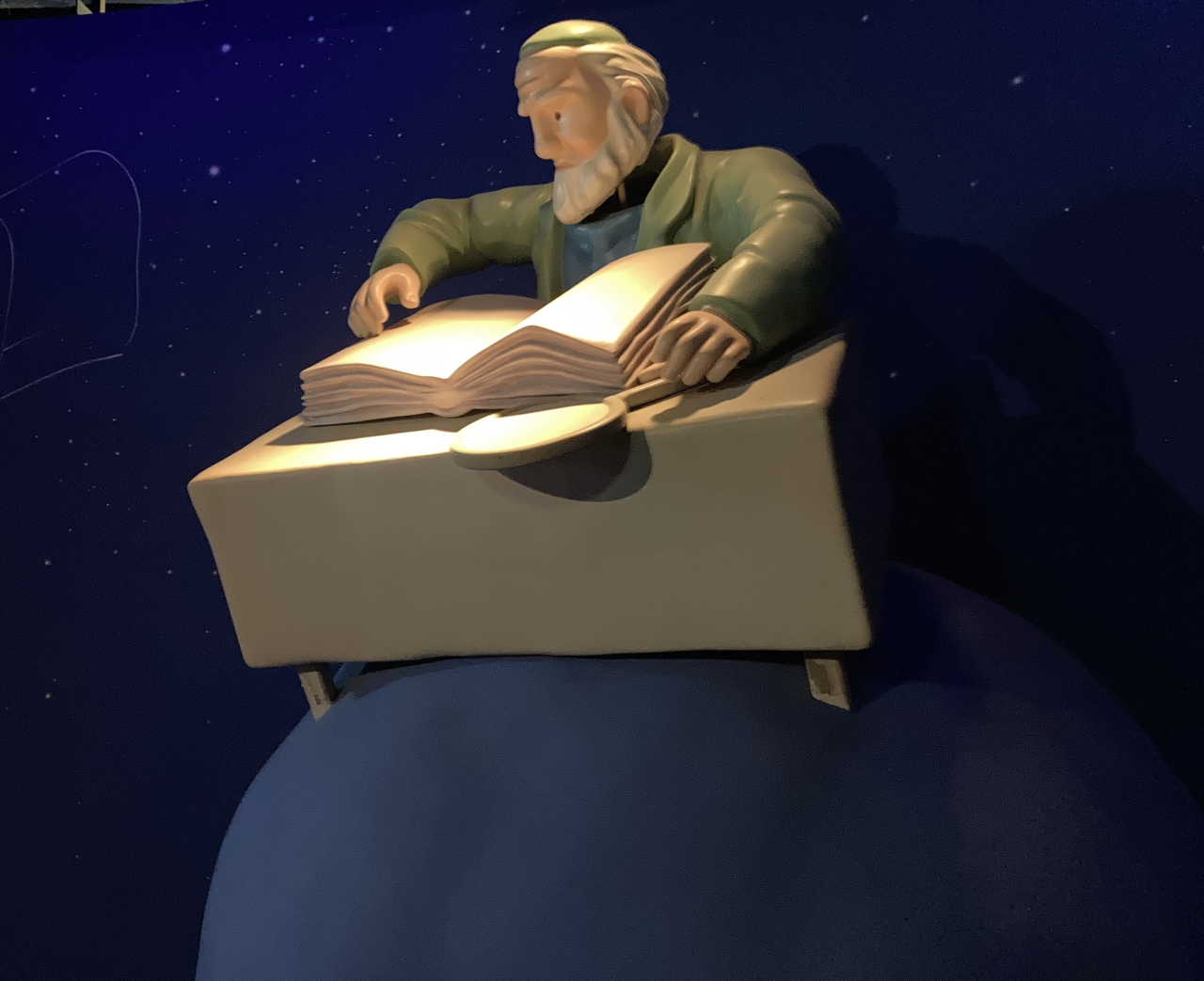

閉館まで半月の

サン=テグジュペリ生誕100年を記念して

1999年

世界で初めて!箱根にオープンしたのが

『星の王子さまミュージアム』。

コロナ禍での来園者の減少や

建物の老朽化などで

惜しまれつつ

今月末に閉館する。

作者の生涯を巡る旅&

『星の王子さま』の物語の世界を

オマージュ。

いろんな訳が出版されていて

訳者によって

随分印象が変わってくる

『星の王子さま』。

もう一度

読んでみたくなった。

2023.03.15

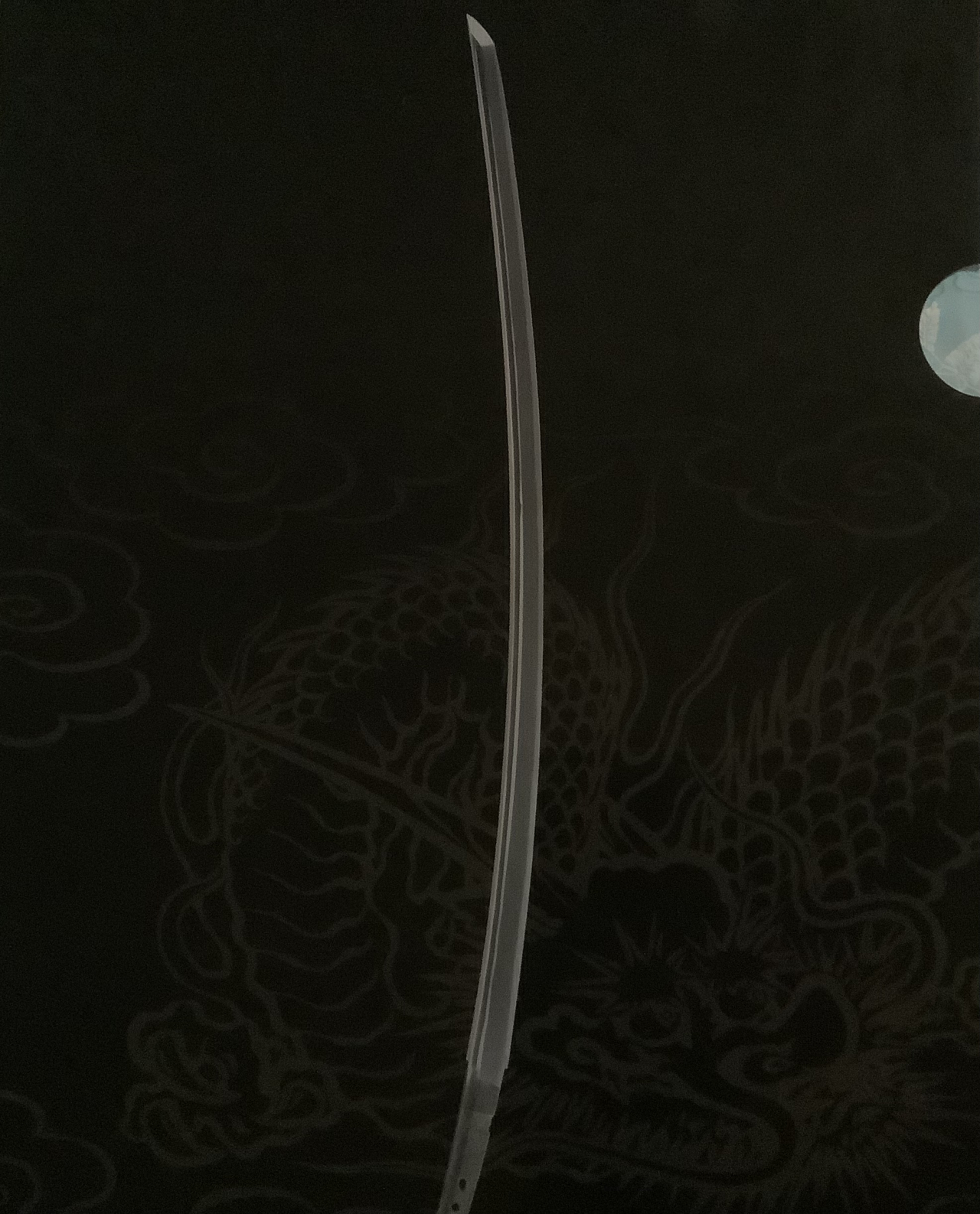

土蜘

令和元年8月創刊

アシェット社

歌舞伎特選DVDコレクション。

最新号は

尾上松緑サン主演『土蜘』です。

亀蔵、番卒で出演しております。

芝居の中で土蜘は

源頼光の刀

『蜘蛛切』別名

『膝丸』別名

『薄緑』で

切り付けられるのですが

その刀、実際に存在します。

源家の宝刀で

今は重要文化財として

京都の大覚寺に

収められているのです。

『膝丸・薄緑』クリアファイル↓

土蜘伝説に思いを馳せながら

歌舞伎をご覧になられるのも

一興かと。

隔週刊

『歌舞伎 特選DVDコレクション』

第93号

「新古演劇十種の内 土蜘」

価格2,299円(税込)

詳しくは歌舞伎屋本舗へ↓

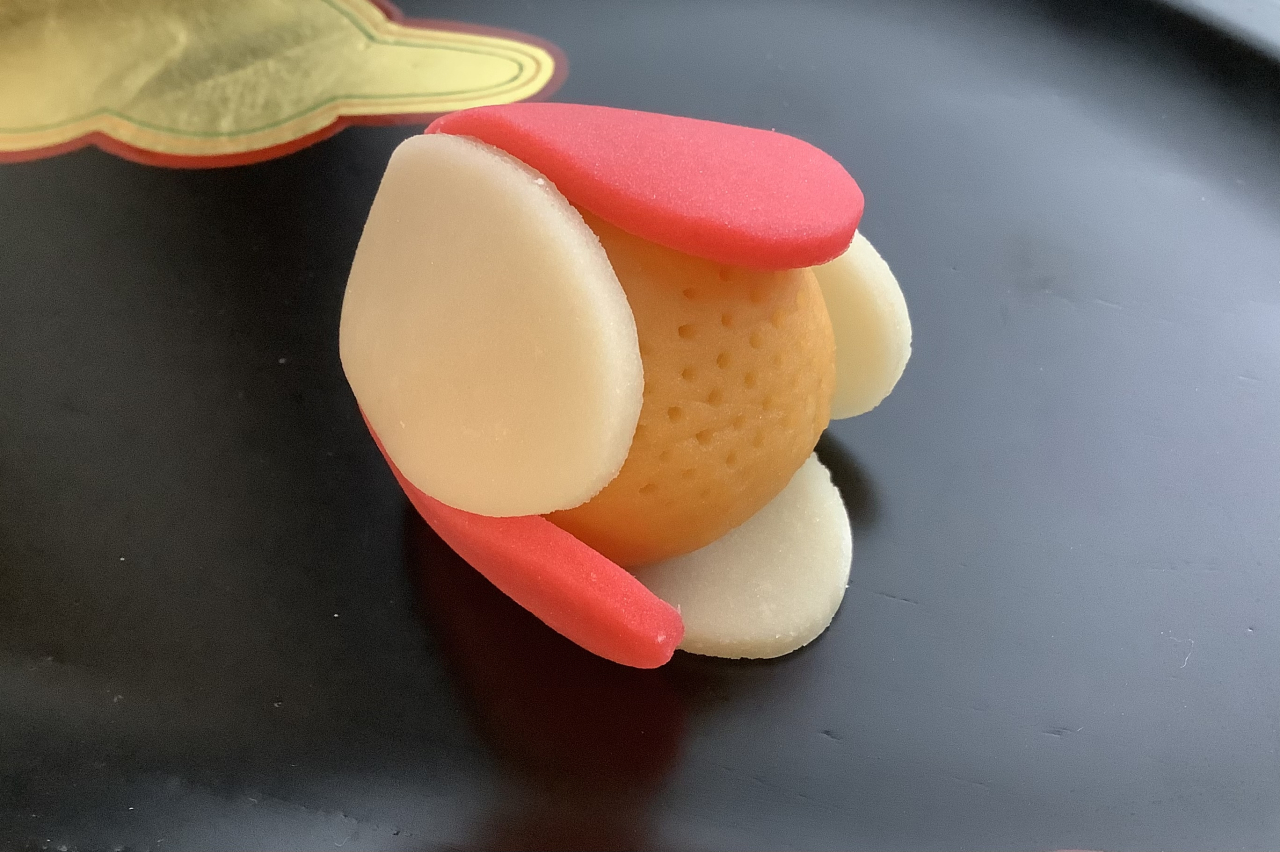

2023.03.14

良弁椿

奈良東大寺の二月堂で行われる修二会は

千二百年の間

絶えることなく

今に伝えられています。

厳しい修行(本行)は2週間。

中でも3月12日から14日の深夜に

行われる『達陀』は

歌舞伎舞踊にもございまして

須弥壇を跳ね回る所作が独特です。

二月堂そばにあるのは開山堂。

東大寺の初代別当・良弁僧正が

祀られています。

(良弁僧正に因んだ歌舞伎

『良弁杉』も

機会がございましたら

是非ご覧ください)

庭には

椿の古木があり

白い斑入りの赤い花弁は

まるで糊をこぼしたかのよう。

『糊こぼし椿』とも

『良弁椿』とも呼ばれています。

この時季

奈良の和菓子屋サンでは

それぞれ工夫を凝らした

お菓子が販売されます。

此方は鶴屋徳満サンの御製で

『開山良弁椿』↓

『お水取り』が終わると

冬が明ける

と言われています。

大和路に春を告げる

お菓子です。

2023.03.13

国立の熊谷桜、満開

国立劇場には

早咲きから遅咲きまで

いろいろな桜がある。

今、満開なのは『熊谷桜』↓

その名は

歌舞伎の演目にもある

『熊谷陣屋』の

熊谷次郎直実

(くまがいじろうなおざね)に

由来する。

平成24年3月歌舞伎公演の折

熊谷市から寄贈されたもので

先の團十郎サンが

植樹なさった時の様子が

国立劇場ホームページに出ていた↓

今年の秋から建て替えに入るため

国立劇場は

さよなら公演中。

国立演芸場も伝統芸能情報館も

全部ひっくるめての

大規模工事。

沢山の桜は

どうなるのだろう。

立派に育った熊谷桜。

まさか捨て置かれることはないはず。

もし移植されても

その先で

ちゃんと育つことを

願ってやまない。

そして前庭では

4年ぶりの

『さくらまつり』

開催決定!

売店が出る日があったり

グッズ販売があったり。

初代国立劇場で

歌舞伎も桜も

両方楽しんでいただきたい。

今月18日から4月3日まで。

(国立劇場ホームページより)

2023.03.12

美術展ナビ

春は始まりの季節。

これまでいろんな新しい世界に

チャレンジしてきて

この春

また一つ嬉しいご縁が繋がった。

読売新聞社さんの美術専門サイト

『美術展ナビ』に

参加させてもらうことに。

タイトルは『亀蔵meets』

タイトルは『亀蔵meets』

もうご覧になりましたか?

1回目は三菱一号館美術館の

『芳幾・芳年展』。

半月前にこのブログで

“特殊な壁”

見る方向で違う画像が浮かび上がる壁を

紹介したのを覚えておられるだろうか。

『亀蔵meets』では

さまざまな浮世絵を紹介しつつ

芳幾、芳年の仕事ぶりを

専門記者サンが

巧みな文章で掘り下げていく。

やっぱりプロは違う。

文章の達人である。

此方をタップしていただくと

サイトへ簡単にジャンプできるので

是非ご高覧ください。